平成が終わり、時代は令和となりました。時代とともに色々なものが変化していきますが、大きく姿を変えていくのが『まち』そのものではないでしょうか?特に沖縄は、基地の影響や米軍統治など、歴史的に内地とは異なった独特なまちづくりが行われてきました。

そんな貴重な昔の風景を残しているのが、地域にたくさん眠っている『古写真』です。

「昔の沖縄ってどんな風景だったんだろう?」

「昔の沖縄はどういうまちづくりがされていたんだろう?」

「昔の沖縄の人はどんな生活をしていたんだろう?」

こんな疑問に応えてくれるのが古写真。そう、古写真は地域の歴史や事実を伝える『超一級の資料』なんです。この「おきなわアーカイブ」では、地域から集めた古写真など貴重な資料をもとに、意外な沖縄の歴史をご紹介していきます。今回は、南城市の『旧佐敷町津波古』を取り上げます。

終戦直後、米軍にとって主要な軍港の一つだった津波古・馬天港

与那原から国道329号線を5分ほど南下すると、南城市に入ります。ちょうどその入口に当たるのが、旧佐敷町津波古です。『津波古』というY字路の交差点がありますね。右に行くと玉城、左に行くと知念方面になります。

実はこの津波古という集落、旧佐敷町では一番大きな集落でした。馬天港という港があり、かつては物流や交通の要所でもあったのです。現在は泊港から出ている南北大東島への船は、昔馬天港から出ていた時代もありました。このように、津波古は集落以外の人たちもたくさん出入りする場所だったのです。

馬天港は、戦前は日本海軍が、そして戦後は米軍の管轄下に入ります。そう、津波古エリアは戦前も戦後も『基地の街』という側面があるのです。

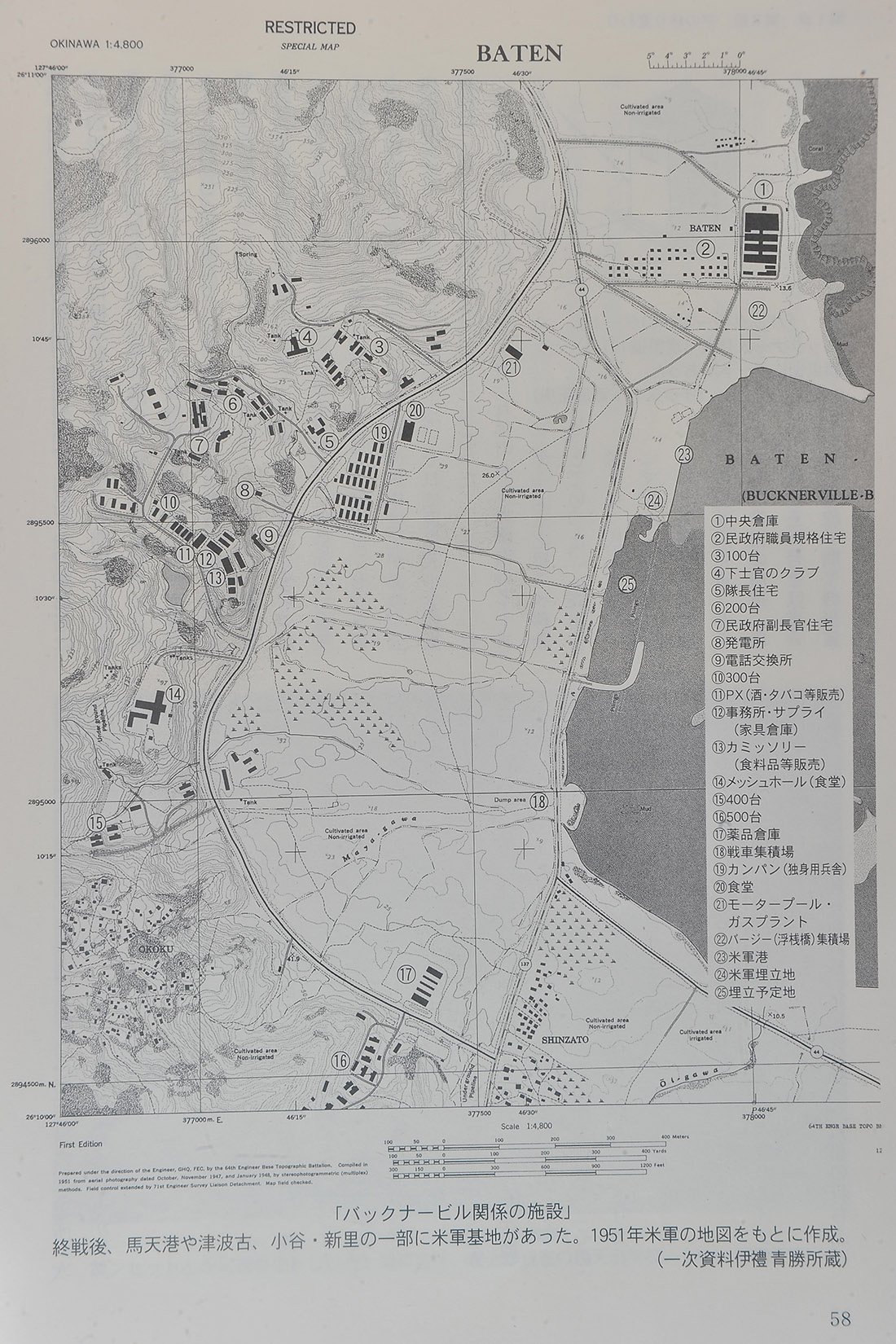

どれだけ津波古周辺に基地があったのか、その様子がひと目でわかる地図があります。

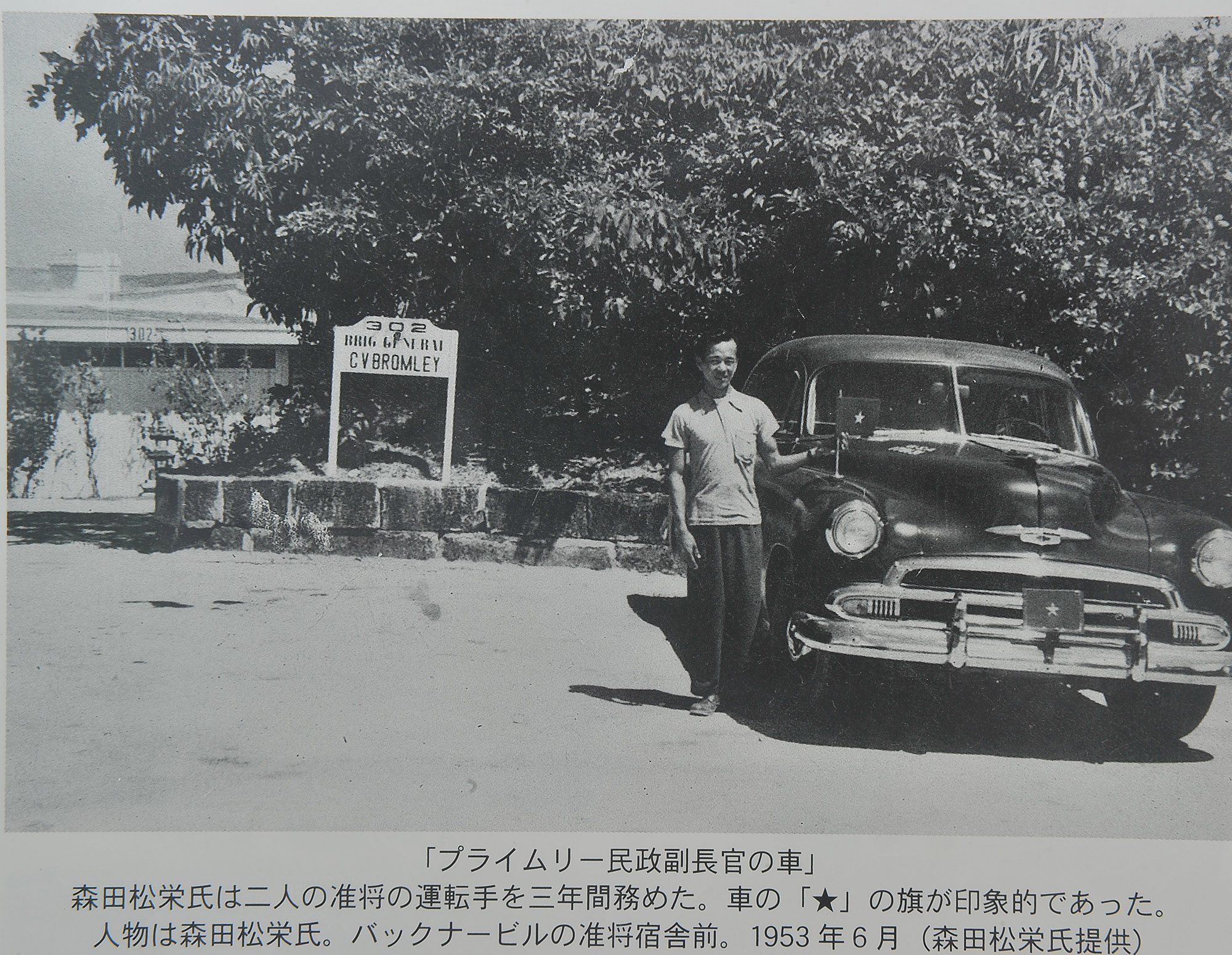

小さくて少し分かりづらいですが、現在の馬天自動車学校や馬天小学校周辺は、全て米軍施設でした。殆どその痕跡は残っていませんが、地元や周辺の住民にとっては、貴重な仕事場だったそうです。いくつか写真で紹介しましょう。

沖縄初のアスファルト舗装道路は津波古

現在は面影が全く残っていないのですが、津波古交差点のY字路を右に入ると県道137号線になりますが、実はこの道の津波古交差点から新里坂までの間は、沖縄で初めてアスファルトで舗装された道路でした。

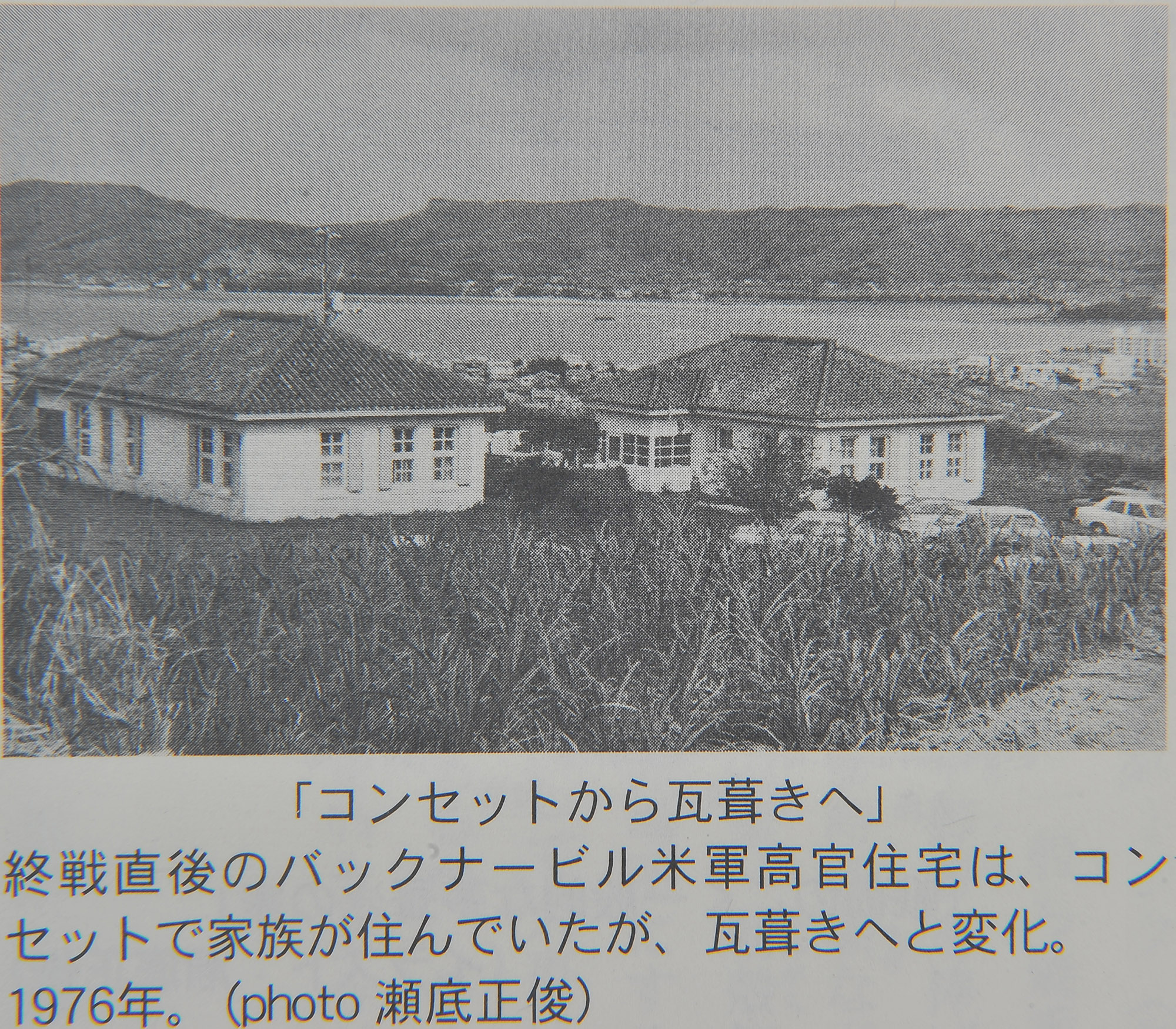

県道137線から馬天小学校周辺は『バックナービル』と呼ばれる、米軍将校の高級住宅街があったからです。津波古地区にお住まいの方に聞いたところによると、その住宅でメイドの仕事をするのが地域の女性にとってステータスであり、クリスマスはもちろん、普段から、バックナービルに住むアメリカ人の子どもたちと地域交流も盛んだったそうです。

次回同じく、旧佐敷町津波古を取り上げます。どれだけ賑わっていたのかという写真が残っています。さらに『クジラ漁』の拠点だった馬天港の写真もご紹介します。

(協力:南城市教育委員会 監修:沖縄デジタルアーカイブ協議会)