時代とともに色々なものが変化していきますが、大きく姿を変えていくのが『まち』そのものではないでしょうか?特に沖縄は、基地の影響や米軍統治など、歴史的に内地とは異なった独特なまちづくりが行われてきました。

そんな貴重な昔の風景を残しているのが、地域にたくさん眠っている『古写真』です。

「昔の沖縄ってどんな風景だったんだろう?」

「昔の沖縄はどういうまちづくりがされていたんだろう?」

「昔の沖縄の人はどんな生活をしていたんだろう?」

こんな疑問に応えてくれるのが古写真。そう、古写真は地域の歴史や事実を伝える『超一級の資料』なんです。この「おきなわアーカイブ」では、地域から集めた古写真など貴重な資料をもとに、意外な沖縄の歴史をご紹介していきます。第2回めとなる今回は、南城市『旧玉城村糸数』を取り上げます。

旧玉城村にある糸数。糸数城址や沖縄戦跡『アブチラガマ』がある集落です。それほど大きくない集落なのですが、かつては交通の要所として大切な場所でした。それは、1950年代~70年代の頃です。現在の琉球ゴルフ倶楽部は『キャンプ知念』という米軍基地でした。そのキャンプ知念と那覇・豊見城方面を結ぶ道路のちょうど途中にある集落が糸数なのです。

当時、糸数集落には米軍のトラックが頻繁に往来していたそうです。しかし、とある問題が発生しました。それは道幅が狭すぎるということです。そこで拡幅工事が必要となりました。

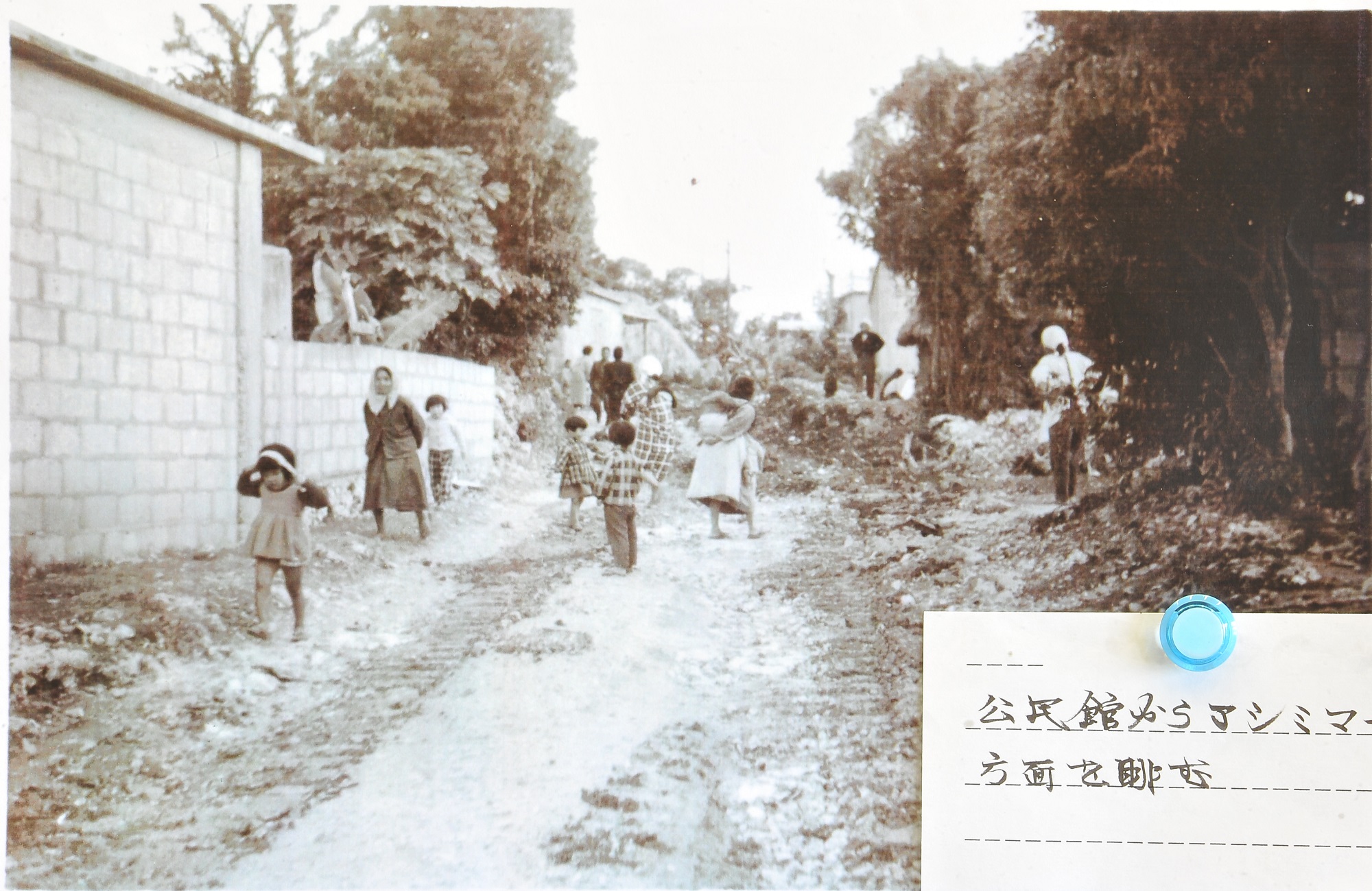

糸数公民館からアシミマー(馬場)方面を望む

上記写真と同アングル。左のブロック塀は当時のまま。

住民が土地や人手を出し合い、まさに『地域ぐるみ』で整備した道路

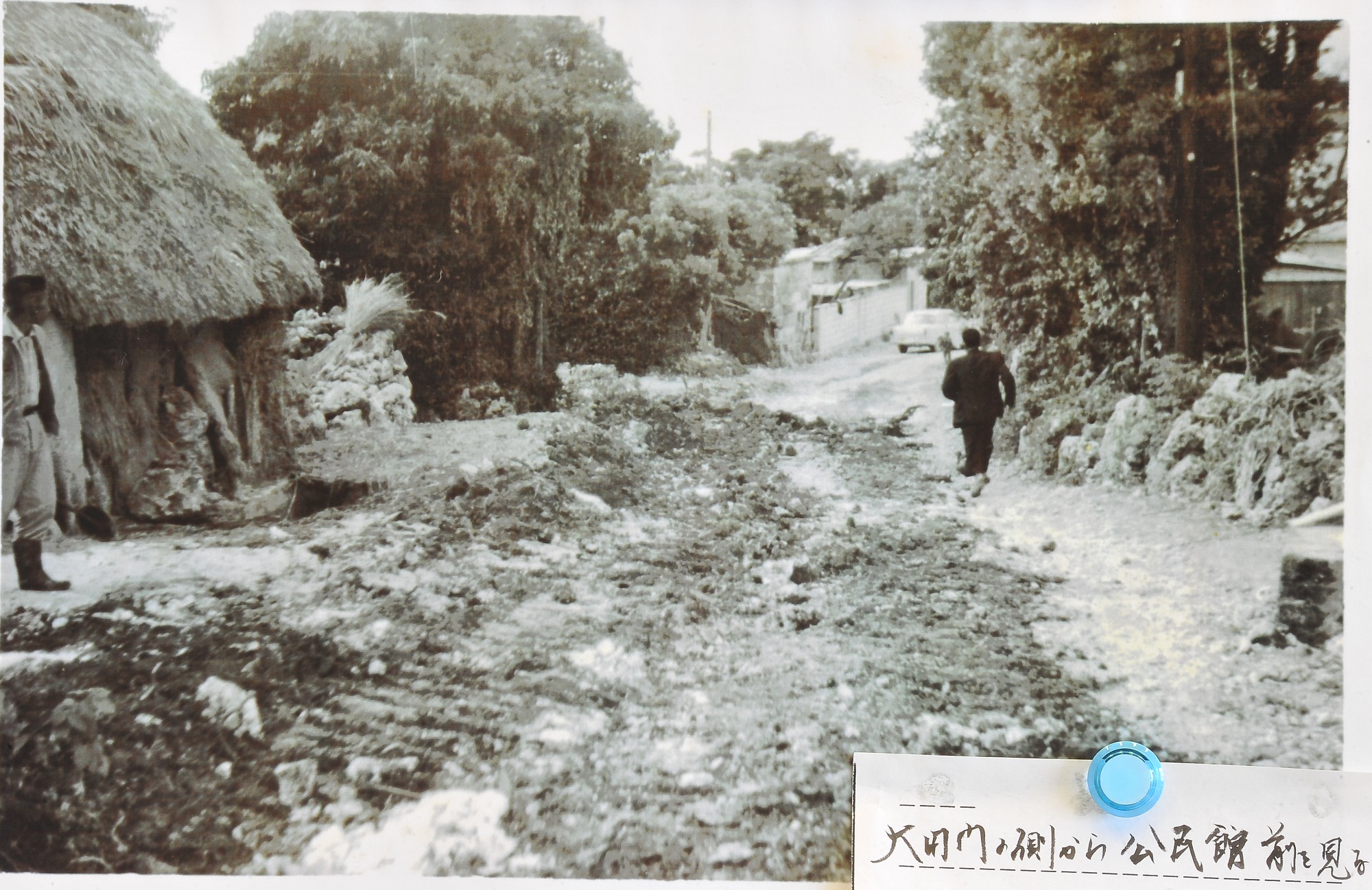

普通の道路工事の場合、行政が土地を買い上げ、土建業者が工事を担当します。しかし、糸数の工事はまず、道路沿いの住民が協力し、少しずつ土地を提供したのです。そして、工事も集落の住民の手で行われました。その見返りに、取り壊したブロック塀などの整備費用を行政に負担してもらったそうです。

その工事の様子の写真が出てきました。なんの変哲もない、道路工事の写真なのですが、歴史を調べてみると、南部には米軍基地があったこと、その整備に住民も協力していること、それが戦後しばらく当たり前だったことなどがわかります。

屋号・大田門前から糸数公民館を望む

上記写真と同アングル

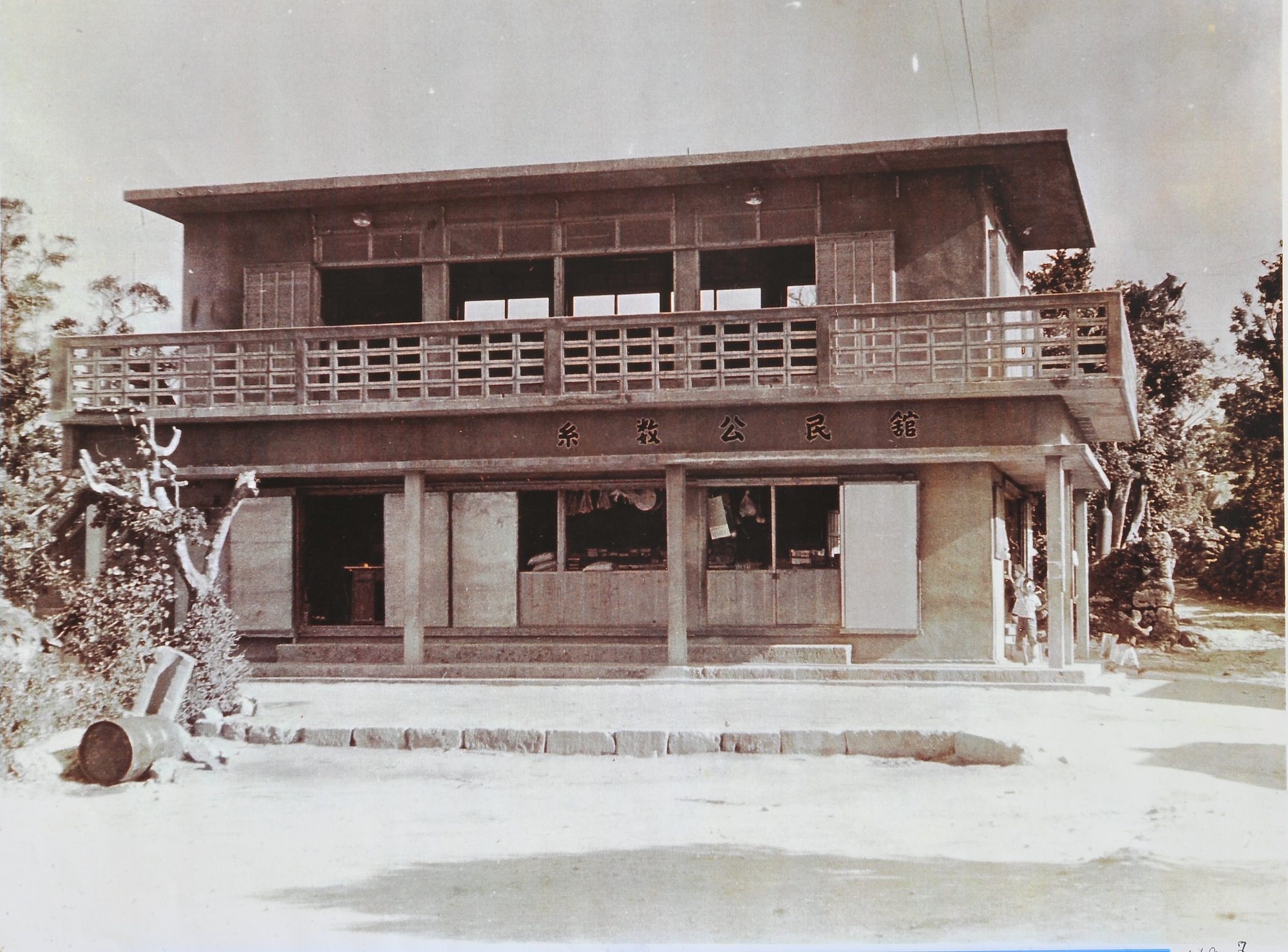

また、集落の中心にある糸数公民館の古写真も出てきました。小さな公民館ですが、住民のみなさんがお金を出し合い、住民総出で作り上げたのだそうです。かつては公民館機能だけでなく、1階には共同売店もあったそうです。

昔の糸数公民館。1Fに共同売店が見える。かつてはここにバス停もあった。

現在の様子

(協力:南城市教育委員会 / 監修:デジタルアーカイブ協議会)