平成が終わり、時代は令和となりました。時代とともに色々なものが変化していきますが、大きく姿を変えていくのが『まち』そのものではないでしょうか?特に沖縄は、基地の影響や米軍統治など、歴史的に内地とは異なった独特なまちづくりが行われてきました。

そんな貴重な昔の風景を残しているのが、地域にたくさん眠っている『古写真』です。

「昔の沖縄ってどんな風景だったんだろう?」

「昔の沖縄はどういうまちづくりがされていたんだろう?」

「昔の沖縄の人はどんな生活をしていたんだろう?」

こんな疑問に応えてくれるのが古写真。そう、古写真は地域の歴史や事実を伝える『超一級の資料』なんです。この「おきなわアーカイブ」では、地域から集めた古写真など貴重な資料をもとに、意外な沖縄の歴史をご紹介していきます。

今回も南城市の『旧大里村南風原』を取り上げます。

『南風原』という地名、実は沖縄に3ヶ所ある!?

大里村の南風原?那覇市の南に位置する南風原町のことじゃないの?大部分の方はこう考えたかと思います。実は南城市にも『南風原』があるのです。場所は大里城跡の西側、沖縄県動物愛護管理センターがある辺りです。ほぼ知られていない理由はただ一つ。住所表記では『南城市大里大里』だからです。『大里』が2回続く地名です。

しかし、かつてこの辺りは『南風原』という字名で、現在も南風原区という名前が残っているのです。ちなみに、南風原という地名は『南風原町』と、ここ南城市の南風原区だけでなく、うるま市の旧勝連町にも南風原区があります。どうやら、首里城、大里城、勝連城のそれぞれ南側に広がっていた土地だからという説が一般的です。

余談ですが、南城市教育委員会によると、『南風原=はえばる』と読むのは謎なのだそうです。昔の読み方である『フェーバル』から来ていますが、これは漢字では『南原』のはず。『南風原』の場合は『フェーカジバル』でないとおかしいと。なぜ『風=カジ』が読まれなくなったのか、この経緯がよく分かっていないそうなのです。

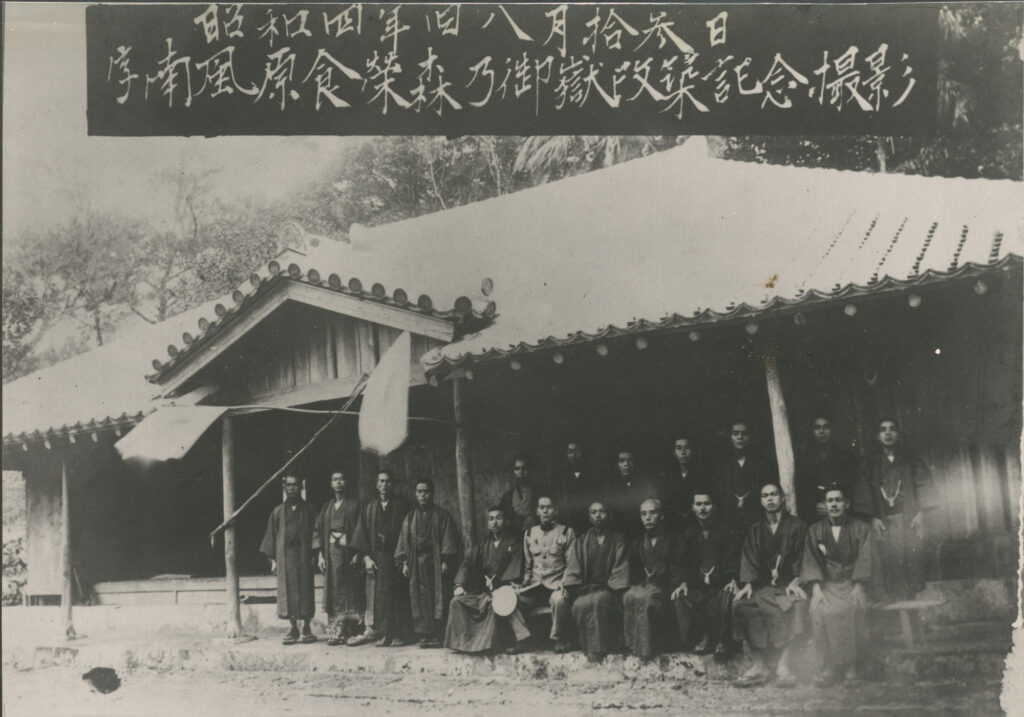

南風原区の中心は『食榮森』という御嶽。今でも厚い信仰を集める

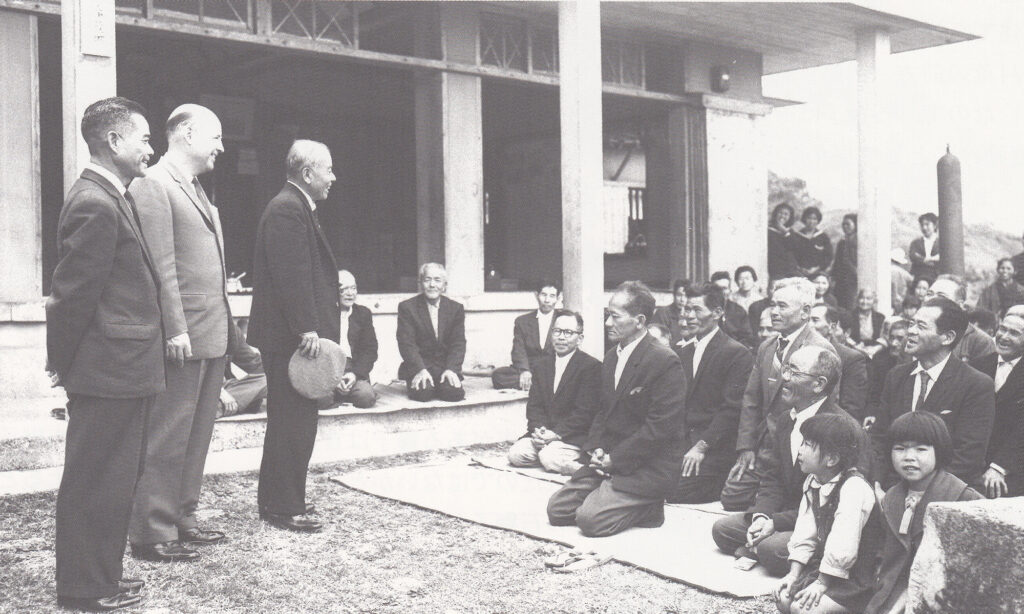

話を戻しましょう。南風原区の中心は『食榮森(イイムイ)』という御嶽です。現在の公民館の前にある坂道を登った右側にあります。地域で最も大切な場所なので、今でも大小関わらず、なにかイベントあると、地域の方は必ず食榮森の方を向かって一斉に一礼します。

かつては食榮森の広場に南風原区の公民館はありました。戦前にもかかわらず、立派な瓦屋根の建物でした。これは、地域全体が稲作などで非常に裕福だったことを意味しています。逆に、戦後すぐの建て替えの際、資材と資金がなかったため、茅葺きになりました。

南風原といえば『豊富な水』。沖縄では極めて珍しく戦前から簡易水道が整備されていた

そして、南風原といえば、古くから非常に水に恵まれた土地でした。沖縄は全体的に水道の整備が遅れ、殆どが戦後に整備されてきたのですが、南風原区では戦前には簡易水道が整備され、集落各戸に井戸とは別に水道が引かれていたそうです。

しかし、水が豊富ということは水害があったことも意味します。南風原区の真ん中には饒波川が流れているのですが、これが原因です。長年に渡り水害に苦しんできた南風原区。次回は地域の方が命がけで撮影した水害の様子などをご紹介します。

(協力:南城市教育委員会 監修:沖縄デジタルアーカイブ協議会)